ブナ衰退実態調査の方法

ブナ衰退の現状は、様々な空間スケールや調査方法を組み合わせて調べています。

ブナ衰退実態の調査方法

ブナの衰退の現状

現地調査による把握

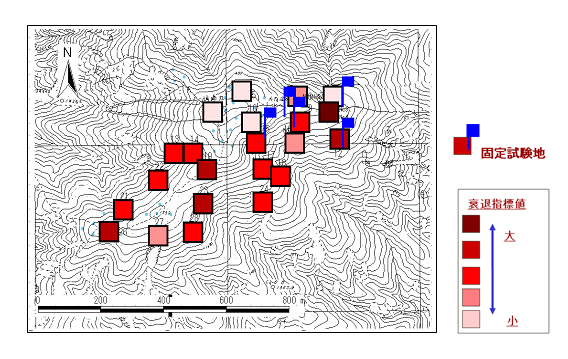

主稜線部を中心として調査地点を設定し、ブナ衰退を衰退度や活性度から5つのランクで評価しています。

ブナの衰退度(現地調査による把握)

定点現地踏査地区

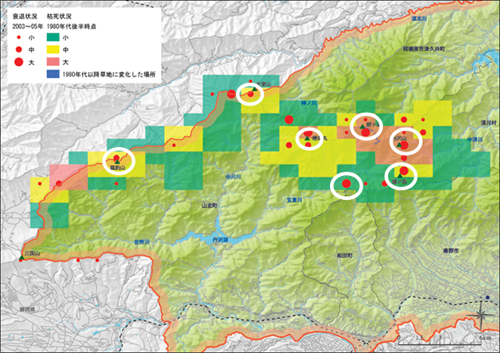

檜洞丸以東の主稜線部に、過去にモミやブナの枯死が目立ち、最近も衰弱したブナの割合が大きいことがわかります。

現地調査によるブナ衰退の結果

現地調査によるブナ衰退の結果

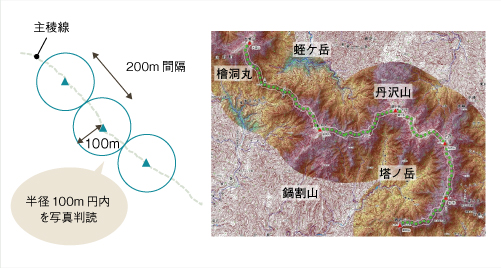

空中写真による主稜線部の実態把握

最新の空中写真を使って大室山から鍋割山に至る主稜線部一帯で200m間隔で高木本数と草地の面積を計測しています。

高木本数と草地の面積の計測方法

近赤外線空中写真による地点現況調査

- 近赤外線写真(H19撮影)を立体視することにより高木の樹幹と樹冠の位置を計測しています。また、樹冠形状と色合いによる衰退度判定や林床状態(裸地、草地)の判読を試行しています。

- 現地確認の結果、写真解析はほぼブナ高木の衰退状況を反映しているが、ブナ以外の衰退判定の可能性があることを確認しています。

近赤外線空中写真による地点現況調査位置

1大室山(西) / 2大室山(尾根)/ 3大室山(山頂)/ 4檜洞丸(北)/ 5檜洞丸(山頂)/ 6檜洞丸(西)

1大室山(西) / 2大室山(尾根)/ 3大室山(山頂)/ 4檜洞丸(北)/ 5檜洞丸(山頂)/ 6檜洞丸(西)

衰退状況の集計結果

- 檜洞丸で衰退が進み、高木や亜高木の枯死、灌木類の消失や樹冠の縮小により草地や裸地が判読面積の2割以上を占めることが判明しました。

- 大室山にも衰退がやや進む地点(地点1)があるが、疎林地、草地は数%に留まると判明しました。

衰退度の割合

草地・裸地・低木林の面積

衰退と地形の関係

近赤外線空中写真を用いた判読

近赤外線写真(H19撮影)を立体視することにより高木の樹幹と樹冠の位置を計測した結果、斜面方位により衰退度が異なることがわかりました。

大室山山頂 衰退と地形の関係

檜洞丸山頂 衰退と地形の関係

檜洞丸現地踏査(2003年)

2003年の檜洞丸付近では、ブナ衰退は南向きの斜面全体で進んでいることがわかっています。

2003年檜洞丸現地踏査の結果

樹種による違い

衰退はブナに多く、ブナ以外では少ないこともわかっています。

檜洞丸22箇所のサイトスケール調査地における衰退度